遺影をDIY(自作)する

-

写真でなくても構わない 難易度 ★★☆☆☆

故人様を偲ぶ「遺影」。しかし、昨今の住宅事情によって、後の扱いに困る方が激増しています。

故人様を偲ぶ「遺影」。しかし、昨今の住宅事情によって、後の扱いに困る方が激増しています。住まいが、畳からフローリングに変わり、日本古来の木造在来住宅が減っています。土壁は石膏ボード、壁紙になり、柱は壁の中に隠されています。 それまで、遺影や表彰状の定位置であった長押(鴨居)が消え、飾る場所が無くなってしまいました。結果、遺影は葬儀の間だけ使われ、 その後は押し入れやクローゼットに仕舞いこまれてしまっています。それなりの費用を払っているはずですので、後に困らない為にも別の方法を考えてみては如何でしょう。

作る前に確認。

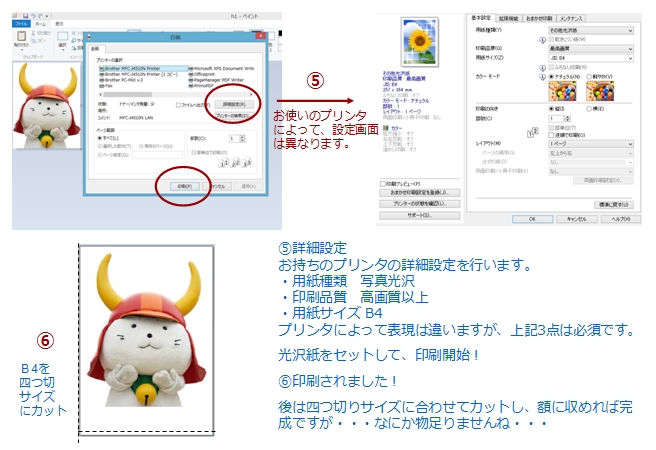

葬儀で使われる遺影のサイズは印画紙規格の「四つ切り」が殆どです。大きさは254x305mmとなっており、A4(210x297mm)より若干大き目です。 これを用紙規格で作るには、B4(257×364mm)で作り加工しなければなりませんが、何も「四つ切り」が絶対ではありませんので、場の広さ、大きさに合わせ作成されても良いと思います。 尚、一般的な遺影画像は、写りの良い写真をコラージュして、男性=スーツ、女性=着物。に着せ替えています。コラージュは結構大変です。 また、付属のソフト程度では加工できませんので、フォトショップ等の専用ソフトが必要になりますし、これは高額です。 昨今では、普通のスナップ写真を遺影とする方もおりますので、着せ替えなしの写真で遺影を作ってみます。

必要機材 パソコン、プリンタ、遺影用の写真、画像ソフト

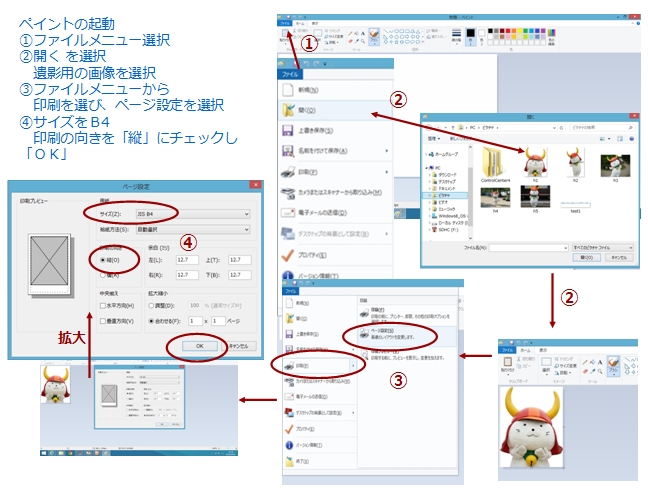

WINDOWSパソコンなら、標準ソフトに「ペイント」と言う簡易画像加工ソフトがあります。

既に、遺影用の写真がデジタル化されているのであれば、このソフトを利用して簡単に遺影を自作できます。デジタル化されていない。スキャナも無い。と言うのであれば、

町の写真屋さんに写真を持ち込まれ、四つ切印刷するか、写真のデジタル化をお願いされて下さい。以下は「必要機材」が手元にある事を前提に進めさせて頂きます。

尚、説明ではB4としていますが、プリンタによってはB4が印刷できなかったりしますので、A4でもA3でも、印刷可能なサイズに置き換え進めて下さい。

WINDOWSパソコンなら、標準ソフトに「ペイント」と言う簡易画像加工ソフトがあります。

既に、遺影用の写真がデジタル化されているのであれば、このソフトを利用して簡単に遺影を自作できます。デジタル化されていない。スキャナも無い。と言うのであれば、

町の写真屋さんに写真を持ち込まれ、四つ切印刷するか、写真のデジタル化をお願いされて下さい。以下は「必要機材」が手元にある事を前提に進めさせて頂きます。

尚、説明ではB4としていますが、プリンタによってはB4が印刷できなかったりしますので、A4でもA3でも、印刷可能なサイズに置き換え進めて下さい。

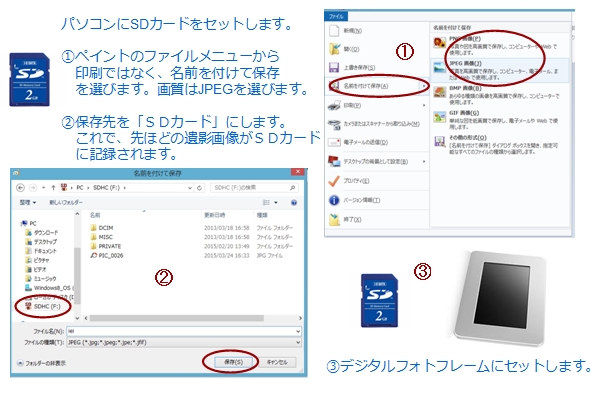

お勧めは、デジタルフォトフレーム。似たような商品に電子POPとか、PCモニター、プロジェクター等がありますが、持ち運びが容易で、静止画像以外にも、 ムービーや音楽を再生する事も出来ますので、応用範囲が広いと思います。

遺影の代りとしますので、タブレット端末程度の大きさでは役不足です。モニターサイズとしては、最低でも15インチは欲しい所です。現在販売されているもので最大が21.5インチ。 斎場で使う分にはいいですが、自宅や後の事を考えると少々大きすぎるかも知れません。普及サイズで自宅を前提に、15インチで行ってみましょう。 価格は1.5万以下で買えますので、業者から遺影を調達する事を考えれば安上がりです。

前途の工程に従って進め、最後は印刷せずにデータで保存するだけです。

完成しました。祭壇にセットするとこんな感じです。画像は合成していますが、実際は殆ど違和感ありません。

自作費用 印刷の場合 B4光沢紙30枚入り 800円程 額縁 1,000~1,500円 製作時間 30分

フォトフレーム SDカード 500円 フォトフレーム 15,000円 制作時間 10分

デジタル化サービスや遺影通販もありますので、そちらを利用されても安く上がります。

< 戻る